国民健康保険の給付・医療費の自己負担について

国保の給付

診療・治療・入院・薬や注射などの医療を受ける場合、被保険者証( 保険証) を提示すれば、国保の給付を受けることができます。また、療養費、出産育児一時金や葬祭費などの支給が受けられます。

医療費の自己負担

病院などで被保険者証( 保険証) を提示して受診した場合、次の自己負担割合に応じた一部負担金を支払うと、診療を受けられます。自己負担割合を除いた額は、国保から支払われます。ただし、差額ベッド代や正常な妊娠・出産などは保険診療の対象になりません。

| 義務教育就学( 小学校入学) 前 | 2 割 |

|---|---|

| 義務教育就学( 小学校入学) 後から69 歳 | 3 割 |

|

70 歳~74 歳(現役並み所得者)(注1) |

3 割 |

| 2 割(注4) |

(注1)70 歳から74 歳の国民健康保険被保険者のうち1 人でも判定基準所得( 住民税の課税所得が145 万円以上) の人がいる世帯に属する被保険者が対象です。ただし70 歳から74 歳の被保険者が2 人以上いる世帯はその合計年収が520 万円未満、単身の世帯でその人の年収が383 万円未満の人は申告すれば一般の区分( 2 割) となります。( 判定に使用する所得および収入額は、前年中の額です。ただし1 月から7 月の間は前々年中となります。)

(注2)世帯主( 擬制世帯主を含む) および国民健康保険被保険者全員が住民税非課税である世帯の人

(注3)世帯主( 擬制世帯主を含む) および国民健康保険被保険者全員が住民税非課税であって、その世帯の各所得が必要経費・ 控除( 年金の所得は控除額を80 万円として計算) を差し引いたときに0 円となる世帯の人

一部負担金の減免について

次のいずれかに該当し、世帯の利用し得る資産及び能力の活用を図ったにもかかわらず、その生活が困窮し、医療費の一部負担金の支払いが困難と認められる場合、一部負担金の減額または免除できる制度があります。

1.震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、心身障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

2.干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。

3.事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

4.上記に掲げる理由に類する事由があったとき。

詳しくはお問い合わせください。

高額療養費制度

国民健康保険に加入している人が、病気やけがで保険診療を受けたとき、同じ月内に同じ医療機関で保険診療を受け( 入院と外来は別計算、総合病院では診療科別) 支払った医療費( 保険適用分) が法で定められた限度額を超えた場合に、申請によりその超えた額を高額療養費として支給します。

70歳以上74歳の方はひと月の保険適用診療すべてが高額療養費の合算対象となります。69歳までの方は同じ月に同一の医療機関で21,000 円以上の窓口負担があったものが合算対象となります。

また、限度額適用認定証の交付を受け、医療機関に提示することで医療費の支払いをあらかじめ自己負担限度額までにすることができます。

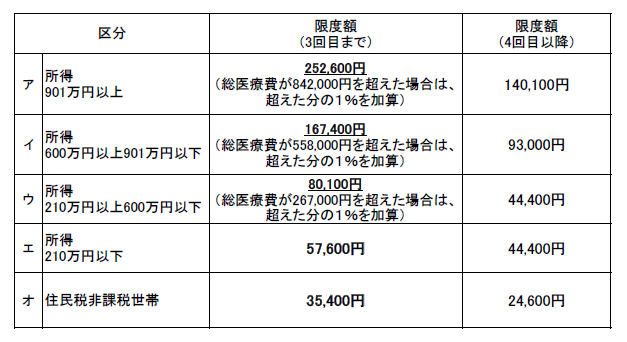

70歳未満の自己負担限度額(月額)

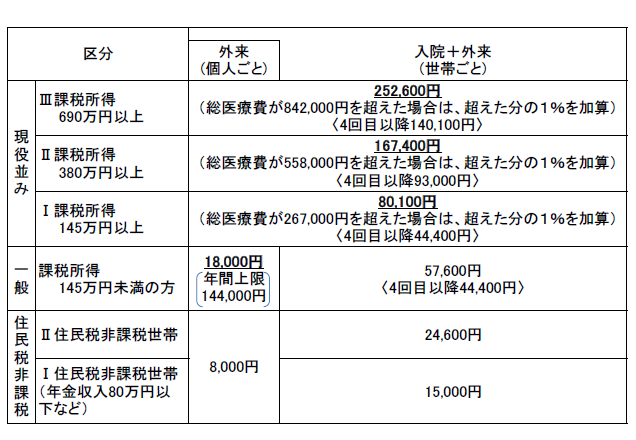

70歳以上75歳未満の自己負担限度額(月額)

保険証が使えないとき

医療機関を受診する際には保険証を提示しますが、次の場合には保険証を使用することができません。

病気とみなされないもの

健康診断、人間ドック、予防注射

正常な妊娠、出産

経済上の理由による妊娠中絶

歯列矯正、美容整形

軽度のしみ、わきがなど

国保の給付が制限される場合

けんか、泥酔などによるけがや病気

故意の事故や犯罪によるけがや病気

医師や保険者の指示に従わなかったとき

他の保険等が使える場合

業務上の病気やけが(労災保険の対象となります)

交通事故等の第三者行為によるけが(加害者負担が原則となります)

交通事故等第三者行為による傷病

交通事故等の第三者行為(加害者のいるもの)による傷病でも保険証を使用することができます。

第三者行為による傷病は加害者がその治療費を負担することが原則であるため、国民健康保険は一時的に立替えをし、加害者へ費用請求することになります。そのため、保険証を使用する際は必ず届出を行ってください。

届出の前に示談が成立したり、加害者から治療費を受け取っている場合は保険証を使用して治療を受けることができませんのでご注意ください。

届出には次の書式をご利用ください。

- お問い合わせ先

更新日:2019年12月09日